昨年、石田(旧姓井伊)真希さん(化工H3)から「私が自宅で営んでいる本屋の取材に来てもらえますか?」というご質問を頂きました。

交流ラウンジをお読みくださって、連絡をくださったそうですが、私(こうほう支援室の池谷)にとってとても嬉しいことでした。お読みくださっている方がいるという事を、感じ取ることが出来ましたので…

日程の調整をしたところ、2025年2月20日に、お会いする事が出来ました。神戸市にある阪急神戸線岡本駅の近くのご自宅にお伺いしました。

取材中、詩の暗唱をきかせてくださったりして、今までにない経験をすることができました。言葉では表現しきれないような感覚でした。今回は、つたない文章力で申し訳ありませんが、何とか石田さんの世界を感じ取って頂けたらと思います。

石田真希さん(右)娘さん(左)お孫さん(中央)

Ⅰ:農工大学との出会い

農工大に入る前について聞かせてください。

石田

子供の頃、母と一緒によく教会に行っていました。教会では、「可愛いね」と言われていました。

ところが、小学校4年生の時、かわいさの順位で下から2番目だと男の子から言われました。小学校時代、姉は頭が良かったのですが、私は成績が良くありませんでした。小学校では、勉強が出来たり運動が出来たりすることが判断基準になるのだと思いました。

中学2年生の時に仲の良い成績1番の子が、私に「今回のテストとても悪くて80点だ」と言いました。私は20点だったのですが…

その時初めて、学校は勉強するところなのだと分かりました。みんな将来のことを考えて勉強している、という事に気付きました。それで、姉が通っていた塾に入りました。

その時、姉は家から30分歩く高校に入学していました。私は30分歩くのが嫌でした。高専はバスで10分だったので、高専にしようかなと思い受験しました。中2の後半から勉強しだしましたが、テストも数学と英語と国語だけだったこともあり、無事合格しました。

農工大を選んだきっかけは何ですか?

石田

高専の5年生になって、就職の道を選ぶ人が多かったのですが、私は就職したくなくて、その時に仲の良かったバレー部の先生が東京農工大学工業化学科卒業で、「農工大は良いよ!」と言ってくれたので選びました。

先生から、奨学金をもらってみないか、と言われました。ある企業が毎月1万円の奨学金をくれるし、卒業してからの縛りもないという事で、もらう事にしました。成績優秀という条件だったので、それからは趣味の様に一生懸命勉強しました。ストレスでヘルペスになったりしましたが、いくら頑張っても1番にはなれず、いつも成績は2番でした。1番の人とは頭の構造が違うのだと思いました。

私は高専の時は工業化学科でしたが、化学工学の先生はとても変わっていて、すごい速さで黒板に書いて片端から消していきます。皆ついていけなかったのですが、私はついていくのがとても好きでした。

試験の問題も難しくて変わっていました。例えば「グーグリオックスという男の人がいて、タンクの番をしていたある日、急に行方不明になった。その後タンクの稼働率が落ちたが、その理由を解明せよ。」という問題でした。

「グーグリオックスは、酒飲みでエタノールを飲みたくてタンクにはまってしまい、その体重分だけ稼働率が悪くなった。」というのが、正解でした。

ほとんどの人はその先生が嫌いでしたが、私はとても好きで卒研の研究室はその先生の所を選びました。先生はとてもよくしてくれて、農工大在学中に神戸市の月2万円の奨学金をもらえるようにしてくれました。

農工大での生活はどうでしたか?

石田

3年次編入で農工大工学部化学工学科に入りました。住まいは、出来たばかりの楓寮に入りました。楓寮に住んで快適な生活を送りました。

楓寮(現在は老朽化のため使用していない。

料理が好きだったので、毎日高火力のガス台で中華料理を研究しました。ガスオーブンでお菓子も作ったりしました。

新入生歓迎コンパの時に、何かやれと言われて、ずっと勉強ばかりしていたので、「できません。」と答えました。隣の子は、「学園天国」をうたって大盛り上がりになりました。こんな世界があることにビックリしました。

農学部の先輩もいました。10匹の生まれたての子犬が楓寮の前に捨てられていて、獣医学科の先輩に教えてもらいながら、皆で育てました。今までの雰囲気とまったく違う事を肌で感じました。

私は研究室でガスマスクを着けて顕微鏡を覗いて結晶を作って実験をしていましたが、林産学科の人が山で実習をするというのを聞いて、野外を羨ましく思いました。

研究室は何処にはいりましたか?

石田

研究室は松岡正邦先生の研究室でした。

高専時代は英語の成績はとても良かったのですが、農工大に来てゼミの輪読が始まると、まったく英語が駄目でした。英語の論文を、綺麗な日本語にできなかったのです。それで先生は、私の成績が悪いと思っていました。

でも、普通の試験は私が一番だったりしました。それで、大学院に行ったら海外留学のチャンスをくれると言われましたが、進学せずに就職しました。

高専時代に英語の点数は良かったけれど、輪読になったらダメになってしまったという事はとてもよくわかります。文法的なところで論文を見ようとすると理解できないことはあると思います。

石田

私の夫は、英語を綺麗な日本語に直すことは得意ですが、会話は得意ではありませんでした。人と話す生きた言葉と書き言葉は違う事を感じました。

私は日本語も英語も、難しい熟語を知らないので、言語能力は低いと思います。でも、コミュニケーション能力はある方だと思っています。

お話を聞いていると、元々優秀なのだと思います。

石田

繰り返しやることが得意だったりします。決まった同じことを繰り返すのは好きで、研究室の時も毎日毎日結晶を作って、「今日はどんな形の結晶に出会えるのだろうか」と楽しみでした。

卒業後はどちらに就職なさいましたか?

石田

就職は大日本塗料(株)に決まって、大卒女子初採用が3人で可愛がられました。栃木県の那須で半年間研修期間に、休みの日には色々な所に連れて行ってもらい、とても楽しい時間を過ごしました。でも体調を崩し、3年で結婚退職をしました。

Ⅱ:言葉の自然習得

ご家族と韓国に行かれたようですが…

石田

言葉の自然習得という活動をしている人が、「お隣(韓国)を越えて世界はない。」という考えで韓国との交流を盛んに行っていました。活動メンバーは韓国語がしゃべれましたが、私はなかなかしゃべれるようになりませんでした。

日本にいては、韓国語に触れることが出来ないので、韓国に行って生の韓国語の音に触れてみたいと思うようになりました。

夫を説得しましたが、なかなか許してくれませんでした。ひと月説得を続けて、やっと家族と一緒に韓国に行くことが出来ました。

ホームステイで2回目に韓国に行った時に、二組に分かれてくれと言われて、長女と長男と私、夫と次女とに別れました。初め次女は泣いていましたが、再び会ったときに二人とも笑顔でした。夫は、韓国語は話せませんが、とても現地の人の人気者になっていました。

イラストが得意だったのと、漢字を駆使してコミュニケーションをして人気者になったようでした。

言葉の自然習得とは、どの様なものですか?

石田

言葉の自然習得は、赤ちゃんが生まれおちた国の言葉を自然に話せるようになるように、言葉を表現する方法です。子供は、大人の真似をして言葉を発しているうちに、だんだんと言葉の意味が分かるようになったり、単語に分けて使えるようになったりします。

大人は、一個一個の単語の意味を知りたくなってしまいます。それでは頭打ちになってしまいます。自然習得では、まず全体像を見るところから始まります。言葉を歌の様に意味も解らず丸ごと歌います。

子供たちは「お腹がすいた」とか「トイレに行きたい」といった自分に必要な言葉から言えるようになります。

若いほど言語を覚えるのが早いと思いますよね?

石田

子供は、大人より覚えるのが早いです。先ずは耳で聞き分けられるようになります。聞き分けられたら、次に言い分けられるようになります。

韓国語はどのようにして覚えましたか?

石田

韓国に行く前に、韓国語のテープを聞いて、意味も解らずにただひたすら口に出していました。

現地での会話では、そのことが役立ったと思います。帰国してからも韓国語は話せないままだったのですが、向こうでのエピソードを紙芝居にして、それをみんなの前で話すことを100回やることを目標にしました。

最初は日本語だけだったのが、だんだん韓国語がまじってきて、50回の頃はすべて韓国語で、100回の時には紙芝居以外のこともペラペラ話せるようになりました。

その後も、言葉の自然習得を続けたのですね?

石田

初めのうちは、他に7つの言語の生のテープを毎日のように聞いていました。最後は20か国くらいの言語を聞いていました。20か国も聞くと、覚えようという気持ちがなくなり、いろんな国の言葉の音を楽しむようになりました。

言葉の自然習得をしている人は、多くの国の言語を話せます。アフリカの人は20か国語を話す人もいるそうです。私は今でも自己紹介は10か国語くらいでできます。

活動を主催している人は、生き生きとしてかがやいていたので、私も主催する側に回りたくなりました。積極的に活動に参加して、講師をしていたこともありました。夫の転勤で神戸に来てからは、児童文学に専念することにしました。

Ⅲ:児童文学との出会い

児童文学とはどのようなものですか?

石田

児童文学は「児童」という名前がついているので、「子ども」向けと間違われやすいですが、本当は文学というだけあって質の高い読み物です。

C・S・ルイスは「10歳の時に読む価値のある本は、50歳になって読み返しても同じように(むしろしばしば小さい時よりはるかに多く)価値があるものでなければならない。」と言っています。

石田さんと児童文学との出会いはいつ頃ですか?

石田

戦後の児童文学界をリードしてきた石井桃子さんと、一緒に働いていた間崎ルリ子さんと何人かの図書館員たちが、1979年に「兵庫県子どもの図書館研究会」を始めました。「パン笛の会」という愛称でした。この研究会は、子どもに関わる人の自主研修の場として、今も活動を続けています。

私は18年前に神戸に帰ってきた時に、母の勧めで「パン笛の会」で児童文学の勉強をはじめました。

もともと、母はこの研究会の会員でした。家の近くで子どものためにお話をするボランティアをしていました。私は、ずっと母について行って母のお話をよく聞いていました。

どの様に子どものためにお話をするのですか?

石田

本の中のお話を一つ丸ごと覚えて語ります。ストーリーテリング(注1)と呼ばれています。

(注1)ストーリーテリング(お話)は図書館の仕事の中でもたいへんだいじなものです。子どもに喜びを与え、本に興味を持たせ、自分から本に手をのばすようにさせる手段として、お話は非常に効果的です。

そしてまた、そうした手段的ないみだけでなく、お話というものは子どもが大昔から当然受けるべくして、受けてきた文化的遺産であり、おとなはいつの時代にも、子どもにお話を聞かせるべきだというのが私の考えです。

『子どもと本の世界に生きて』E・コルウェル著石井桃子訳こぐま社

私は「パン笛の会」での児童文学の勉強と並行して、「鴨の子勉強会」で、ストーリーテリングを勉強しはじめました。この会は、子ども達にどのようにお話を手渡すかを勉強する会でした。

母のストーリーテリングは聞いていましたので、自分も出来ると思っていましたが、いくら勉強しても全くできませんでした。

お話を聞いて子どもたちは主人公になったつもりで、お話の中で主人公と同じ体験をするのですが、私のお話は棒読みで、子どもたちがそのような体験をできたのか…と不安に思いました。

その上滑舌も悪いと言われ、一時はお話を語るのをやめようと思いました。でも、私は詩だけは出来ました。普通、お話はできて詩はできないものだと言われました。私は他の人が出来ることができなく、他の人が出来ないことが出来ることが多いのです。

今は出来るようですが、その状態をどのように克服しましたか?

石田

ストーリーテリングの仲間のSさんという人がいて、その方のお話はとても面白くて、お話を聞いていると、情景がくっきりと浮かんできました。

どうしてこんな風にお話が出来るのか不思議に思っていました。Sさんに聞いてみると、「お話は山で歩きながら覚えるのよ。」と言われました。山登りを勧められましたが、歩くのが嫌だったので、その時は行きませんでした。

Sさんが急に引っ越しをされた時、山ってどんなところだろうと思いました。それで行って見たら私の理想の場所でした。川が流れ水の音が聞こえる。鳥の声が聞こえ、花が咲いていて空気が気持ちいい。「こんないい所は何処にもない!」と思いました。

それからは、降っても照っても散歩に出かけ、365日6年間休まずずっと山に通い詰めました。そうしたら、滑舌が悪かったのも治りました。なんでも全身運動なのだと思いました。友達もいっぱいできました。

ストーリーテリングも出来るようになった訳ですか?

石田

間崎さんには、「本の中の体験と自然の中での体験が重なったときに、初めてその人の中に内なる世界が出来る。」と言われました。

内なる世界が出来て、人の気持ちも分かるようになり、ストーリーテリングがだんだんとできるようになってきたと思います。

間崎さんはどのような方ですか?

石田

私は勉強会で自分が思っていることを言うのですが、なかなか理解されないことがあります。そんな時、間崎さんは「もしかしたら石田さんは、こういうことを言いたいのでは…」と言われたことがあります。まさにその通りで、色々な場面で人の気持ちを汲み取ることが出来る方なのだなと思いました。

間崎さんは、「風見鶏の四つの文字」という詩を、私たちも分かるように翻訳しています。

翻訳って難しいですよね…

石田

詩を日本語に訳すのはとても難しくて、間崎さんは著者の精神そのままに、日本語に訳されています。

もう一冊、間崎さんが訳された『ある子どもの詩の庭で』(ロバート・ルイス・スティーヴンソン瑞雲舎)は、初めは別の方が翻訳されていましたが、研究会で読むたびに皆さん分からないという印象を持っておられました。

それを間崎さんが新たに翻訳なさって、皆さんこの詩の世界を理解することが出来るようになりました。

例えば、英語の文章を直訳しても意味が通じないことがありますよね。相手が言いたいことが見えていないと、翻訳はできないと思います。

石田

私は文学の世界に入るのが遅かったので、日本語で表現することも苦手でした。でも、間崎さんの横にいて、本を読み心が豊かになって、言葉も育っていったのだと思います。

間崎さんが翻訳した詩集が出たときに、お話の仲間の一人が「この本に書いてある地名は実際にイギリスにあるのよ。」と言われて地図をくださいました。

それで、この詩集の原本を携えて詩集に出てくる所すべてに行ってきました。現地の人に「この詩集のここに行きたい。」と道を聞いた時、「この詩集素敵ね」といわれました。

こんなに良い詩集なのに、日本でもイギリスでも知られていないのは、勿体ないと思いました。

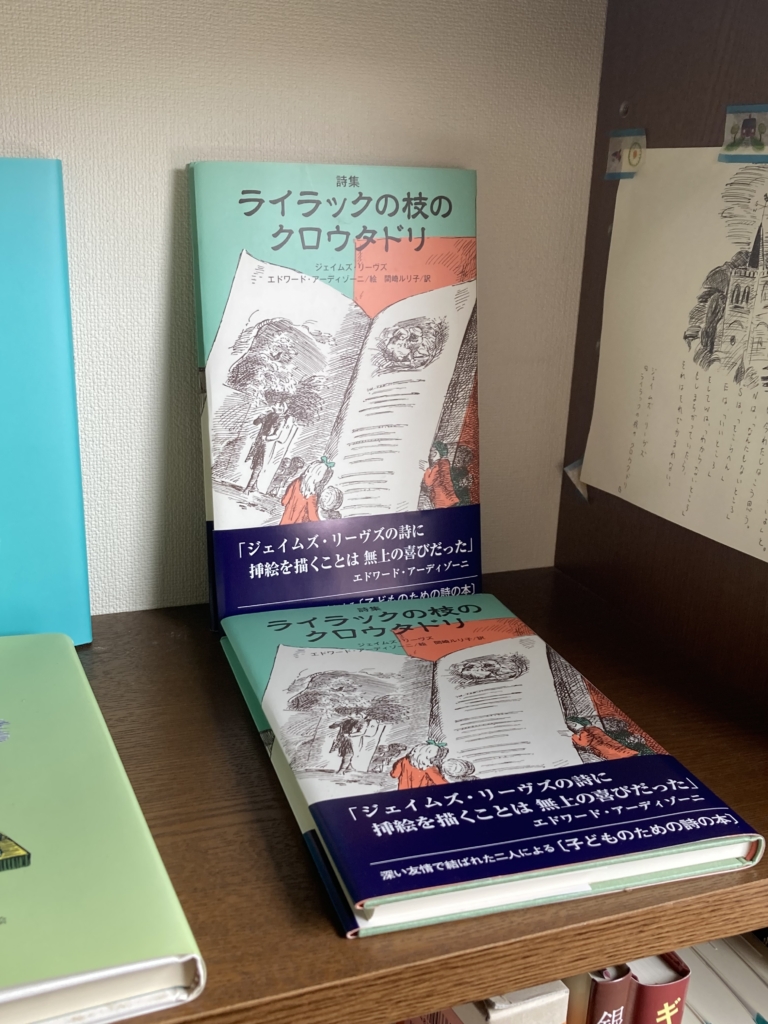

間崎ルリ子さんが翻訳した本

Ⅳ:自宅で児童文学の本屋さんを開店

ご自宅で児童文学の本屋さんを始めたきっかけは?

石田

ある年の8月にイギリスに行って、皆さんに知ってもらいたいと思うようになりましたが、その年の12月に駅前の児童書専門店「ひつじ書房」という本屋が閉店しました。

それで、誰かやってくれたらいいのにという話になって、私も同じように考えていました。でも、間崎さんが翻訳して書いた3冊の詩集を皆さんに知ってもらいたいという思いが強くて、自分でやろうと決断しました。店舗を借りてやる事はできなかったので、この家で開店しました。

窓から見える部屋で本屋を始める

ここの本屋は、皆さんどういうきっかけで知るのでしょうか?

石田

新聞社の方が取材してくれたりして、それがきっかけで訪れてくれる人がいます。「ひつじ書房」を調べていて、ネットで知った人もいると思います。

この本屋は毎日やっているのですか?

石田

木曜日と土曜日です。

予約制ですか?

石田

初めは木曜と土曜に予約なしで開いていました。でも、お客さんをじっと待っていることにも向いていませんでしたし、山に登るのが好きだったので、その時間を確保するために予約制にしました。

色々なジャンルの本が置いてありますが…

石田

研究会(パン笛の会)が40年活動してきたので、運営委員が中心となりおすすめの基本図書目録を10年かけて作りました。私も7~8年関わりました。

この目録に載っている本を、私の本屋で買えるようにしました。売っているコーナーと貸出コーナーがあります。いい本は、品切れしたり絶版になったりします。目録に載っていても手に入らない本なども借りられるようにしています。

絵本、昔話、幼年文学、ストーリー、ファンタジー、歴史小説などのジャンルに分けて置いています。

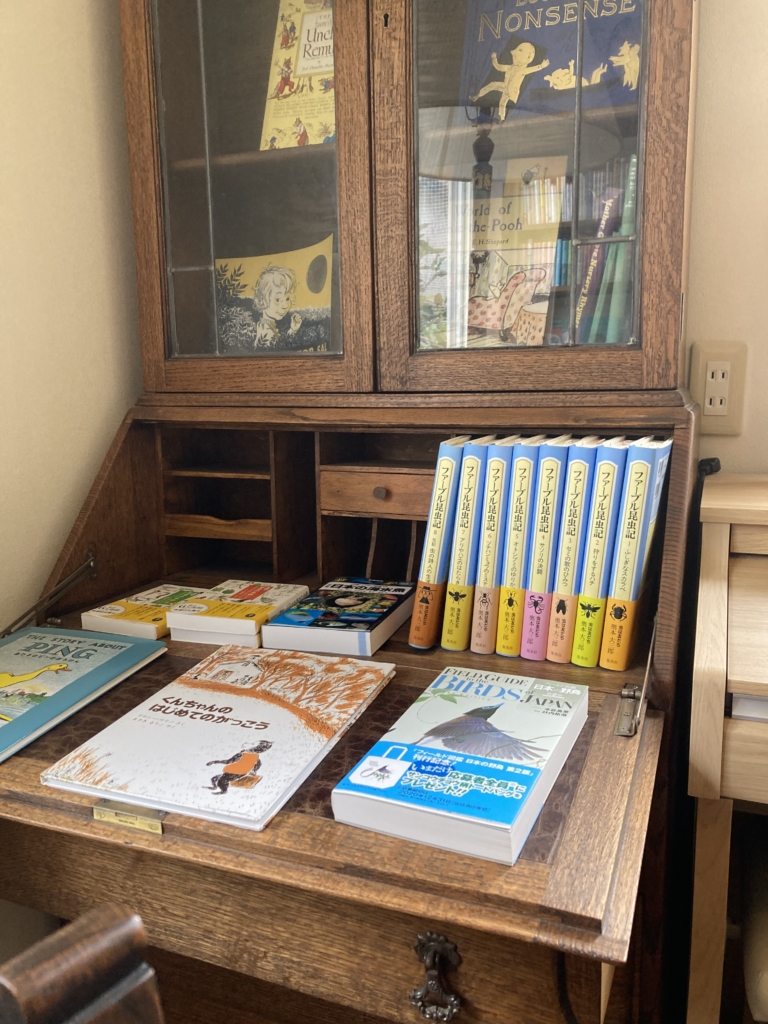

本棚の説明をする石田さん

机の上にも本を展示

儲けたいというよりも、中身を伝えたいという事がメインですね?

石田

とはいっても、夫も退職しましたので、少しは稼ぐことも考えています。交流ラウンジを通じて、私の本屋のことを知っていただきたいと考えています。

Ⅴ:内なる世界を本で表現

最近は本を書き始めたそうですね…

石田

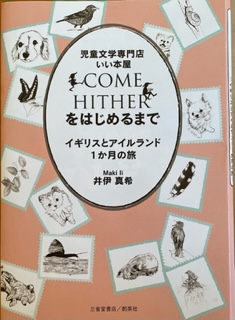

山に行くようになって文章と絵がかけるようになりました。『児童文学専門店いい本屋COME HITHERをはじめるまで-イギリスとアイルランド1か月の旅』という本を書いています。

本で表現するには、私のことを知っている人だけではなく、知らない人にも伝えなければなりません。本を仕上げるのに、出版社の人と1年くらいやり取りをしています。

本を書きだしてどれくらいになりますか?

石田

山に行き始めてから少しずつ原稿を書きためていました。かれこれ8年くらいでしょうか。

本を書くって結構大変ですよね?

石田

娘や息子が色々と手伝ってくれます。

本の形にするために、ワードで打ち込みをしてくれたり、原稿を読んでアドバイスをくれます。

新しい本はいつごろ出ますか?

石田

最後の詰めをしていますので、秋には出版予定です。

石田さんが現在最後の詰めをしている本

多くの方に石田さんの本を読んでもらいたいですし、この本屋さんのことも知って欲しいですよね…

石田

私の本とこの本屋を通して、多くの人が児童文学に目を向けてくれると良いと思っています。

本日は面白いお話を聞かせて頂きありがとうございました。石田さんの内なる世界を少し感じることが出来たような気がします。

石田さんへのインタビューの感想

石田さんと話していて、不思議な世界に迷い込んだような気がしました。言葉にすると少し違うような感じもしますが、「遠い国からのテレパシー」を伝えてくれているようでした。

人の能力には色々な形があって、一つの尺度では決して測れません。内なる世界が新たに出来上がるという事も、石田さんにもともと備わっていた能力だと思います。

インタビューしていて、壁というものを一切感じません。山登りを始めて、多くの人が石田さんの魅力を感じて、エネルギーの交換をしている様子が目に浮かぶようでした。石田さんの言う「コミュニケーション能力」は、「内なる世界を相手に伝える能力」だと感じました。

石田さんの本と本屋さんに、多くの人が触れてくれると良いなと思いました。

池谷記

インタビュー時に、石田さんは次のような詩も暗唱してくれました。聞いていると、何か子供の時のような感覚が湧いてきました。

め牛

ぼくはだいすき、

茶色と白の優しいめ牛、

いっしょうけんめい、ミルクを出してくれる。

そのクリームを、アップル・パイにかけて食べる。

昼の明るい光の中を

ぶらぶら歩く、頭を下げて

そよ風の吹く野原の中を

それでもめ牛は、みちにまよわず。

風に吹かれて、雨に降られて

しっとりぬれてもめ牛は歩く、

おいしい草の生えてる草場

そして食べます、野に咲く花を。

『ある子どもの詩の庭で』ロバート・ルイス・スティーヴンソン詩

イーヴ・ガーネット絵 間崎ルリ子訳 瑞雲舎