以前、豊橋技術科学大学の手島(旧姓石井)美帆さんのインタビューをして交流ラウンジに掲載しました。

インタビューの中で、梅田倫弘(うめだのりひろ)名誉教授(東京農工大学元理事)に科学博物館の館長時代にとてもお世話になったと聞きました。

私(こうほう支援室池谷)も工学部事務長時代に大変お世話になったので、理事退任後どのようにお過ごしになっているかと思い、インタビューをお願いしたところ、2024年6月18日にお話を伺うことが出来ました。

梅田先生

Ⅰ:はじめに

先生は機械工学科の所属でしたが、子供の頃からこういった装置を作ったりするのが好きだったのですか?

梅田

アマチュア無線とかいろいろなことをしていました。装置の組み立ては好きだったと思います。

先生のご出身は何処ですか?

梅田

東三河でした。愛知県立時習館高等学校という高校を卒業しました。

大学は静岡大学の工学部で電子工学科に進学しました。卒業後静岡大学で助手をしていました。

その後、農工大学の吉沢先生からお声を掛けて頂いて応募し、幸い農工大に採用されて赴任しました。農工大に来たときは機械システム工学科でしたから、分野はかなり違っていました。

担当したのは精密計測という分野が専門でした。静岡大でも微小計測をやっていたので、通ずるものはありました。

機械はその頃余裕があって、機械学会でない人も受け入れていました。当時は機械だけの狭い視野ではなくて、広い視点からのアプローチが求められていました。

ドクター論文は?

梅田

静岡にいる頃、論文博士で博士号を取りました。東工大学に出しました。長津田なので、高速バスを使って何回も通いました。29歳の時に博士号を取ることが出来ました。

博士論文の内容は、安定化レーザーの開発と精密計測への応用がメインでした。

農工大学での研究内容は?

梅田

最初の頃は光とかレーザーを使った計測をやっていました。

金属の針を見たいものにナノメートルオーダー(注1)で近づけていくとトンネル電流が流れます。その金属の針を一定の高さで動かしていくと、電流値が変わります。それで、原子レベルの画像が取れます。いわゆる走査型トンネル顕微鏡(STM)というものを用いました。

(注1)1mmの100万分の1の単位

1980年代、ナノテクノロジーが盛んになった時代で、1986年にSTMを開発した人がノーベル賞を取ります。そのような発想をもとに、光を使ったものや、音や力を使った研究が増えました。プローブ研究(注2)ですね。

(注2)金属や光ファイバーなどの微小探針を様々な物質の近傍に近づけ、物質と探針の相互作用を検出して物質表面構造を明らかにする研究。

2000年ころからはバイオ関係にも手を出しました。ミトコンドリアの活性度についての研究です。活性度が高ければ、細胞の活性度も上がります。ミトコンドリアの活性度を光学的に測れないかを研究したりしました。

GPSの制度を上げる研究もしました。当時は10m~30mの誤差がありました。建物があったりすると精度に影響が出ます。それのため、受信システムを2つ使って相対的にその誤差を計算して精度を高めることを考えていました。

もっとも、私の研究成果が出る前に、簡単に実用化されてしまいました(注3)。

(注3)「リアルタイムキネマティック(RealTimeKinematic)」、「相対測位」と呼ばれる測定方法。固定局と移動局の2つの受信機で4つ以上の衛星から信号を受信する技術で、2つの受信機の間で情報をやりとりしてズレを補正することで、単独測位よりも精度の高い位置情報を得る。

先生の研究室の学生さんは、どのようなところに勤めていらっしゃいますか?

梅田

光学系とか計測系がメインです。今は、伝統的な光学系精密系は時代の流れと共に、変化を求められています。

以前インタビューした、豊橋技術科学大学の手島(旧姓石井)美帆さんは、「梅田先生はいろいろなことに興味を持たれて、様々なチャレンジをされている姿を見て刺激を受けた。」と言っていました。

梅田

彼女のことは、学部1年の時から知っていましたので、色々なことが思い出されます。

Ⅱ:現在の活動について

色々なことに興味を持っていることに関連して言うと、東京農工大学の理事をおやめになってから、静岡の方で時々農業をやっていると聞いたことがありますが・・・

梅田

静岡駅から10kmほど離れた山里で、そこは、妻の実家のあったところです。元はお茶畑をやっていましたが、今は誰も住んでいません。車で東京から3時間くらいかけて、月1~2回農業をやっています。

畑(10アール)でジャガイモ・玉ねぎ・サツマイモを作ったり、綿を栽培したりしています。

また、山林(元お茶畑)が8,000㎡あります。竹が出てきて竹の駆除が大変ですが、竹を切るときは快感です。タケノコもいっぱい出ますが、食べるのは飽きてしまいますね。山林の管理は苦労しますが、唯一ミョウガがたくさん採れるので、楽しいです。

静岡の畑で和綿(弓ヶ浜)を栽培

30年くらい前に、ログハウスも山林の頂上付近に建設しています。当時モノラック(農業用モノレール)で資材を上げました。現在、モノラックは壊れていますが・・・

先生は趣味を仕事にしているところがありますね・・・

梅田

畑は完全に趣味の世界ですね。通っているのは、息抜きの意味合いが強いです。

最近は、モグラが出てきてミミズを食べてしまうので、土地が痩せてきています。土地がやせてしまうので、収穫物は良いものが出来ません。

ミミズの重要性(注4)は、工学部の先生には理解できないところがあると思いますが、先生は色々なことに興味を持っておられるので、体で理解できているのだと思います。

(注4)ミミズは、落ち葉を食べて、そして排泄する。落ち葉を食べるときに、大量の微生物を飲み込みミミズの腸内で増殖する。そしてその微生物が排泄されると、窒素、リン、カリウムなどの栄養が豊富な腐植土を作るのに役立つようになる。腐植土は保水性、通気性に優れ、作物の栽培に適している。

梅田

そうですね。

工学部に所属していましたが、自然には癒されています。静岡の畑の近くに綺麗な川があって蛍が出ますよ。感激して、蛍の動画を孫に送ったりしました。

また、スズメバチの巣別れの時に出くわして、退治したこともあります。スズメバチの巣の構造も合理的にできていて、熱さ寒さ対策が出来るようになっています。自然の素晴らしさを感じますね。

そのほかにも何かやっていますか?

梅田

銀河とか星雲の観測を最近は始めています。冷却型のカメラで1時間露光とかして楽しんでいます。色々な写真を撮っています。

星雲、星団を探すのは大変ですが、今では自動で探してくれるソフトがあります。電視観望という言葉があって、それにのめり込みました。図書館でブルーバックスの宇宙関係の本を借りて読み漁りました。

宇宙は不思議ですよね。

電視観望で観測したアンドロメダ銀河(M31)

まさしく色々なことに興味を持っていることがうかがえますね。今でも博物館関係の仕事をなさっていると聞きますが・・・

梅田

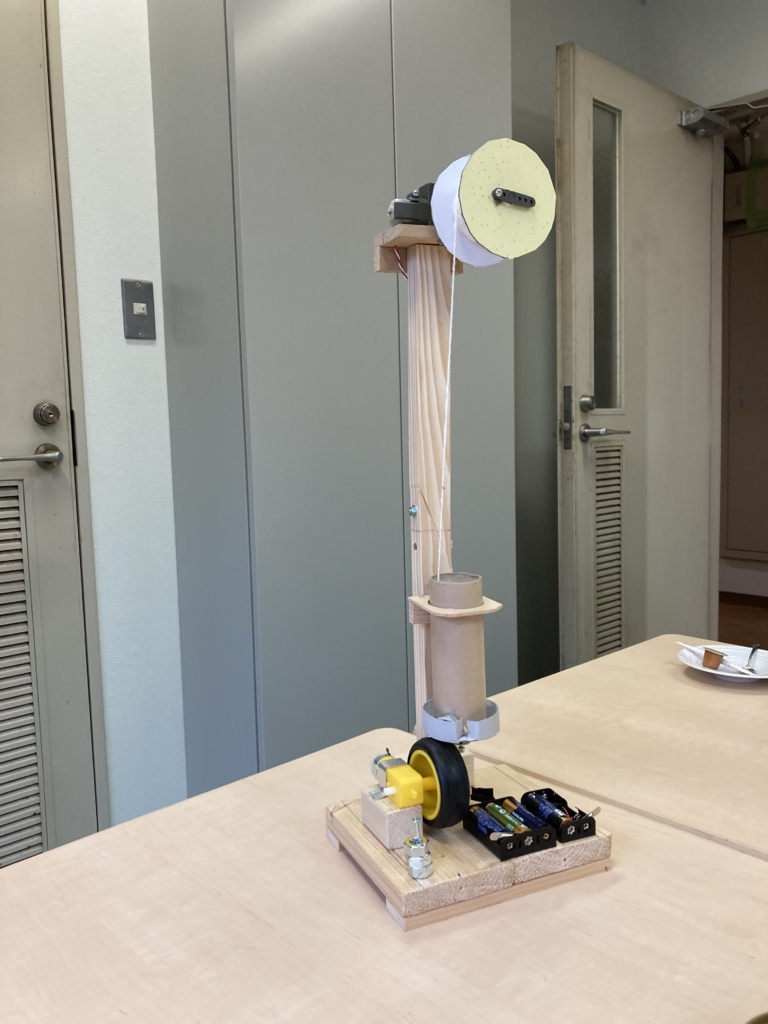

8月(2024年)の末に、高校生を対象にしてワークショップ*を開催します。

ワークショップの対象は高校1、2年生で、紡績機械の簡易型ガラ紡機の作成を体験してもらいます。参加者の主体性を重視して、SDGSについての見識を深めてもらおうと考えています。

綿から布が出来るというプロセスを理解してもらおうと考えています。20mくらい糸を紡いでコースターを織ってもらおうという計画です。

*ワークショップについてはイベント報告に詳細を掲載しております

Ⅲ:ガラ紡機について

ガラ紡機って何ですか?

梅田

綿から糸が紡がれて出てくるような紡績機械です。ガラ紡は、ガラガラ音がするので名前がついています。

稼働するガラ紡機を所有しているのは、東日本地区では東京農工大学科学博物館だけです。紡績速度は遅くて効率は悪いです。

科学博物館のガラ紡機

ガラ紡機はいつごろから日本にあったのですか?

梅田

江戸時代の糸車は綿の塊を手で持って、糸車を回転させて、絡み付けてよりをかけて糸にしていました。

そのため大量生産は出来ませんでした。明治に入ると、文明開化の影響で洋装化が進み、世の中の生活レベルも上がったため、糸の需要も増えてきました。

明治政府は、西洋式の紡績機械を入れようとしましたが、あまりうまくいきませんでした。原因は日本産の綿は繊維が細くて短かったので、糸切れを起こしてしまうことによるものでした。

機械も輸入、原材料も輸入によらざるを得なくなりました。明治政府は糸を輸入してしまえと言う方向に流れていました。海外に生糸を売ってその金で綿糸を買うという流れになってしまいました。

その後、綿も自己調達すべきという事になって、明治の初めに木綿類の技術を上げたいという機運になりました。

明治の初めの頃には、ガラ紡は無かったのですね?

梅田

明治6年(1873年)に長野県安曇野に住む臥雲辰致(がうんたっち)という人が、綿花の塊から直接糸を作りだす仕組みを持つガラ紡機を発明しました。ガラ紡という名称は、操業中この機械がガラガラと音をだすことに由来します。

彼がまだ12~13歳だった江戸時代末期、綿を農家の人に配って糸車で糸を紡いでもらっていました。足袋底問屋だった親父さんの家業を手伝っていたのです。若いころから、綿と糸との関係を熟知していたので発明することが出来たと思います。

明治10年に上野で内国勧業博覧会が開催されました。紡績機械関係は200~300点ほど展示されましたが、ガラ紡機はなんと、一等賞を取ることが出来ました。

ガラ紡機は西洋紡績機とどこが違うのでしょうか?

梅田

西洋紡績機は糸をぐるぐる回してよりをかけているのに対し、ガラ紡機は発想の転換をして、綿を回転させて糸を引っ張り上げるような構造にしました。

その時、よりが強くなりすぎると糸が硬くなって切れてしまいます。そこで、よりが強くなると回転が止まるようにしました。上に持ち上げる力と下に下げる力のバランスを利用しました。

それで、特許を取ったのですか?

梅田

内国勧業博覧会で紡績機械一等賞を取ったため、こんなに簡単に糸が紡げるという事が知れ渡って、全国的に普及してしまう事になりました。

当時、特許制度はありませんでしたので、勲章をもらうことは出来ましたが、大儲けすることは出来ませんでした。

長野県知事は勲章を申請する際に、臥雲辰致が大儲けできずに貧乏な暮らしをしていることを、明治政府に訴えました。それがきっかけで、明治18年に専売特許条例という日本初の特許制度が布告されました。

ガラ紡機の特徴は何ですか??

梅田

ガラ紡の糸は太いのが特徴です。空気を多く含んでいますので、その織物はとても柔らかいです。西洋の綿糸はかなり硬いので、その織物は保温性に欠けてしまいます。

当時全国的にガラ紡機は普及し、特に愛知県の西三河地区で盛んに使われました。

そのうちに、糸が弱いので西洋式に負けてしまいます。活路を糸の太さに求めました。足袋の底とか、商売人が使う前掛けなどの厚い生地に使われました。保温性に優れていました。

綿糸紡績の際に発生する屑綿は繊維が短いけれど、ガラ紡は紡ぐことが出来ます。西洋式の機械でかけられなかった繊維の短い紡績に生き残りをかけました。

第二次世界大戦後急速にガラ紡機が普及します。服をばらばらにほぐして再生する反毛綿というもので、物がない時代に古い生地から綿糸を紡ぐのにも都合が良かったわけです。豊かになると、だんだん需要が無くなり、現在では2社くらいしか製造していません。

ワークショップでは、高校生に簡易型のガラ紡機の作成を体験してもらうようですが、簡易型は誰が発明したのですか?

梅田

2022年の10月ころに、博物館の齋藤学芸員から、館内にあるガラ紡機の認知度を高めるために簡易型のガラ紡が出来ないかなと言われました。

当時、綿プロジェクトというものが始まっていました。来館者とか学生に種を配って自分で栽培してもらい、収穫した綿を次の年にもってきてもらって、館内のガラ紡を使って糸を紡ぐというプロジェクトです。

初めは館内のガラ紡機でやっていましたが、色々と試行錯誤をしてそんなに複雑にしなくてもできる事が分かってきました。簡易型はその年の12月には私が完成させました。

簡易型ガラ紡

先生が作ったというのはすごいですね。こういった装置を作る才能みたいなものはあったようですね。

梅田

この装置の開発はボケ防止の範疇ですが、改良の時に色々なアイデアは浮かんできます。

簡易型ガラ紡の販売の計画はありますか?

梅田

2022年の12月には完成して、個人事業主として販売を開始しました。耐久性の高い商品を開発し、12,000円で販売しています。大儲けするつもりはありません。安すぎると言われていますが・・・。事業と言っても趣味の範囲ではあります。

今までに27台売れました(インタビュー時)。口コミやインスタを利用して販路の拡大を図っています。自分で綿の収穫から糸紡ぎまですべてできますのでオーガニックコットン(注5)を志向する人達には評判がいいです。

部品を少し在庫していて、注文がきたら5日以内に発送できる体制は取っています。

また、撚糸機というのもつくっています。糸の強度を高める為に、2本の糸をよって1本の糸にする機械です。

(注5)通常コットン(綿花)の栽培にはたくさんの農薬や化学肥料が使われている。オーガニックコットンは厳格な基準に則って、禁止されている農薬や化学肥料は使わずに栽培、加工するというルールをクリアしなければならない。

Ⅳ:最後に

農工大学に在籍する若い世代の方に望むことはありますか?

梅田

150年という歴史のある本学に入学したので、先人の思いに目を向けながら学んでいってほしいと思います。頭の隅に少しでも置いておくと良いと思います。

本学は、様々な人たちによって作り上げられてきています。

博物館には、それらを知る素材があるので、足を向けていただけると良いと思います。

明治期に絹織物が日本の経済を支えたことを知って欲しいと思います。絹織物が無かったら、日清・日露の戦争の結果も違っていたかもしれないと考えています。

梅田

外貨の半分を絹が稼いだわけです。そういった意味で、本学は明治期の経済に大いに貢献したと言えます。

150年という大学の歴史を知ることは、そのことを認識する事にも繋がると思います。

梅田先生へのインタビューの感想

梅田先生が、博物館長をなさっていた時から、「ここまでやるの?」と何度も思ったことがあります。ご自分の研究も進めながら、博物館運営にも注力されていることに対して、このエネルギーは何処から来ているのかなと疑問に思っていました。

今回の取材を通して少しわかったような気がしました。先生が色々な事に興味を持って、そのことに対して全力で取り組んでいるからかなと勝手に理解しました。

色々と指導を受けた卒業生からも信頼されていたり、地元で農業をしながら自然に目を向けている様子を見ると、多くのことに興味を持ってそれに対峙していることが分かります。

簡易型ガラ紡機の開発も、先生のそういった力があってできたのだと思います。取材時点ではワークショップ開催前でしたが、その後、開催されたワークショップについてはイベント報告に掲載しております。先生の今後の活躍をお祈り申し上げます。

こうほう支援室池谷記