東京農工大学若手同窓組織「農工大NEXT」では現在、メンバーによる多様な取り組みを紹介する記事を、同窓会交流ラウンジで発信しています。

世界に誇れるテロワール日本酒を目指して-人と人、地域と地域をつなぐ事業化コーディネーター

日本のクラフトビール作りの最先端を目指して-和泉俊介さん&髙木加奈子さんに聞く-

世代を超えた子育て支援でつくる、地域住民のウェルビーイング-

私(こうほう支援室池谷)も、「農工大NEXT」メンバーである上木さんや鈴木さんの活動をご紹介してきました。

上木さんの記事:https://tuat-dousoukai.org/lounge/l-dousousei/page-2848/

鈴木さんの記事:https://tuat-dousoukai.org/lounge/l-dousousei/page-4704/

彼らに共通しているのは、「理論的な思考を出発点に、現実社会にどう実装していくか」を真摯に考え、実践している点です。学問と実社会のあいだにある“乖離”をどう乗り越えるか――それが「農工大NEXT」世代の挑戦の核といえるでしょう。

今回は、そんなメンバーの一人である赤石旺之さん(地生R3)に注目しました。赤石さんは現在、ケニアを拠点に、養蜂を通じて地域住民と野生動物の軋轢を解消するビジネスに取り組んでいます。

2025年1月30日、同窓会事務室にて行ったインタビューをもとに、グローバルに活躍する若手卒業生の挑戦をご紹介します。

赤石さん

Ⅰ:はじめに

お生まれはどちらですか?

赤石

東京の港区です。いわゆる都会の住宅地で育ち、高校まではずっと東京の学校に通っていました。

高校はどちらに通われていたのですか?

赤石

中高一貫の千代田区立九段中等教育学校です。もともとの都立九段高校が、公立の中学校と統合してできた学校ですね。一学年あたり160人ほどの少人数制で、中学から高校まで同じ仲間と6年間を過ごしました。

受験に向けてひたすら勉強するというよりは、「自分が何をやりたいか」を見つけることを大切にする雰囲気がありました。

学校生活はいかがでしたか?

赤石

海外研修のプログラムがカリキュラムに組み込まれているなど、自分のやりたいことを比較的自由に実践できる環境でした。勉強だけでなく、それ以外の活動にも力を入れていて、私も高校3年春の体育祭では幹部を務めたり、高校3年秋までキャプテンとしてラグビー部に所属していたりと、学校生活全体がとても充実していました。

大学のオープンキャンパスに行くときも、「自分がやりたいことを実現できる大学はどこか?」という視点で選んでいて、高校1年の頃にはすでに農工大への進学を決めていました。オープンキャンパスにもその頃から参加していました。

そして第一志望だった農工大には、推薦で現役合格することができました。

都心で育ちながら、なぜ東京農工大学(以下、農工大)を志望されたのですか?

赤石

幼い頃からテレビなどで目にする、世界の美しくて雄大な自然や野生動物に強く惹かれていました。

また、両親にも自然の豊かな場所や動物園などによく連れて行ってもらっていたので、自然や生き物への関心は自然と育まれていきました。一方で、人間が自然を一方的に開発して破壊していく現実を知るにつれ、そうした状況に寂しさや疑問を感じるようになりました。その気持ちが、進路を考えるうえでの原点になりました。

農工大は環境や自然に関する学科が充実していますよね。

赤石

僕は「野生動物を研究したい」という思いがはっきりしていたので、それを軸に大学を探していました。

その中で、野生動物を生態学的な視点から学べる学科として、農工大の「地域生態システム学科」が見つかりました。

自分にとって理想的な環境だったので、早い段階で農工大を志望校に決めましたし、ほとんど迷いはありませんでした。

今はインターネットで情報が簡単に手に入る時代ですが、昔は大学とのミスマッチも多かったですよね。

赤石

僕のときも、ちょうど10年ほど前なので、今ほどインターネット上の情報は充実していませんでしたし。大学のホームページやパンフレットを頼りに情報収集していたと思います。

今は、オープンキャンパスの動画や在学生の発信なども簡単に見られるので、大学選びのミスマッチはかなり減っているのではないかと感じます。

Ⅱ:農工大での活動

農工大にはいつ入学されたのですか?

赤石

2017年4月に入学し、2021年3月に卒業しました。

赤石さんは農工大が大好きなようですが、NEXTメンバーの鈴木さんは、最初はそうでもなかったようですね。

赤石

そうですね。私は1年生の頃からサークル活動などで、かなりの時間をキャンパスで過ごしていました。鈴木さんとは同じ学科・同期ですが、1・2年生の頃はあまり大学で見かけなかった印象です(笑)。

よく話すようになったのは3・4年生になってからで、それ以降は一緒に活動することも増えました。

クラブ活動は何をされていたのですか?

赤石

「人と野生動物の軋轢を解決したい」という想いから、農工大の「狩り部」(注1)に所属していました。狩猟をレクリエーションではなく、野生動物管理の一環として位置づけるクラブです。私自身、鳥獣管理士の資格も取得しています。

(注1)2006年に農工大で発足した、日本初の狩猟系大学ゼミ。増えすぎた野生動物を適正な数に調整する「野生動物管理」の実践を軸に、狩猟・研究・啓発活動を行っている。以前、交流ラウンジで、その活動を紹介している。https://tuat-dousoukai.org/lounge/l-zaikou/page-909/

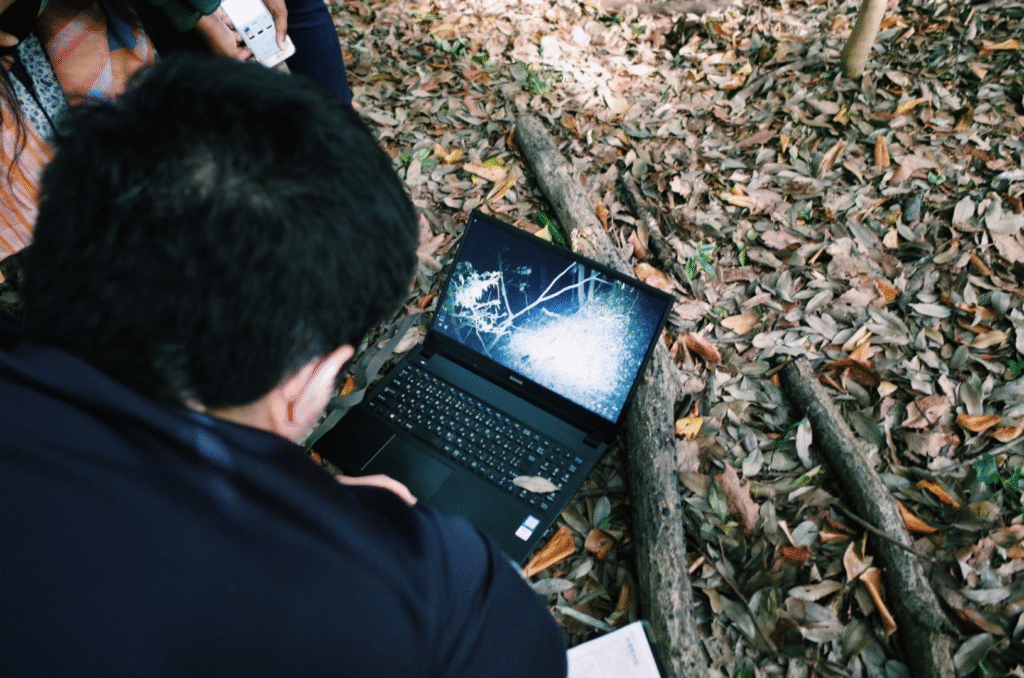

野生動物が映るカメラトラップを確認している赤石さん(学生時代)

私が学生時代の頃は、シカは「守るべき対象」という認識が強かったですよね。日光の鹿の保護をする現場にも行ったりしていましたが、今は全く逆ですよね。

観光地をドライブしていると、シカが道路に出てきたりしていて、一般の人も鹿の個体数が増えたことを感じるようになっています。

赤石

そうですね。戦後の拡大造林期の影響などもあり、今では農林業や生態系に深刻な影響を与える存在になっています。

実際、個体数は一時期に比べて減少傾向にあるとも言われていますが、ただ「減ればいい」という話ではありません。重要なのは、軋轢や生態系への影響を踏まえたうえで、いかに“適正な個体数”を維持するかという視点です。

研究室はどちらに所属されていたのですか?

赤石

もともとは、野生動物管理学の第一人者・梶光一先生の研究室に入りたかったのですが、私たちの2年先輩の代で先生は定年退職のため正式には閉じてしまっていました。

ただ、梶先生はその後も客員教授として農工大に来てくださっていたので、梶先生が関わっていた別の研究室に所属し、卒論もご指導いただきました。

卒業論文ではどのようなテーマに取り組まれたのですか?

赤石

テーマは「シカとイノシシの捕獲量における空間同期解析」です。地域ごとの捕獲量の推移が、どういった空間的なパターンで連動しているかを分析しました。

ただ、研究だけでなく、実践にも力を入れていて、現場に出向いたり、プロジェクトにも積極的に関わっていました。

どんなプロジェクトに参加されていたのですか?

赤石

大学4年のときに、獣害対策と地域創生を掛け合わせた取り組みで、クラウドファンディングで約150万円を集めて、プロジェクトを展開しました。

ちょうどコロナ禍だったこともあり、活動の場は日本国内、山梨県の丹波山村でした。農工大の研究リソースも活用しつつ、「生物多様性保全に貢献するビジネスモデル」を模索する挑戦でした。

丹波山村の遠景

研究職ではなく、実践という道に進まれたのはなぜですか?

赤石

農工大に入った当初は、研究者として国連機関や国際NGOなどで生物多様性保全に関わろうと思っていました。博士課程まで進んでアカデミアの道を極めるつもりでした。

でも、学会に出席したり、農工大・他大学の実習や学会に参加する中で、研究だけでは社会を動かすことは難しいと感じるようになりました。

「何かを解明する」ことはできても、それを社会に落とし込むには、別のアプローチが必要だと痛感しました。

別のアプローチとは、たとえばどんなことですか?

赤石

具体的には、「ビジネス」というアプローチです。最近では、気候変動やカーボンニュートラルといった課題に、ビジネスの分野でも関心が高まりつつあります。

ただ一方で、アカデミアで科学的に解明された知見が、そのままビジネスや社会の現場に活かされていないという「断絶」も強く感じています。自分はそのギャップを埋める役割を担いたいと思うようになりました。科学的に根拠のある方法を土台に、社会の仕組みそのものを変えていく取り組みを目指しています。

また、助成金や補助金といった公的資金に頼った活動では、あらかじめ決められたスキームやリソース配分の中でしか動けず、本当に必要な課題解決に十分に対応できないことも多いと感じていました。

だからこそ、自ら事業として実装し、ビジネスのあり方そのものも問い直しながら、社会課題の解決に取り組んでいきたいと考えるようになりました。誰かがやってくれるのを待つのではなく、自分でやろうと決めました。

起業への発想は、農工大での活動の中で育まれたものでしょうか?

赤石

もちろん、周囲の環境の影響もあったとは思いますが、根本にはやはり自分の意思があります。物心ついた頃から、自然や動物に関心があり、「何を目指すか」という軸は一貫していました。そのうえで、状況に応じて「どんな手法で取り組むか」を自分なりに選び続けてきたと思います。

私自身、動物が好きという思いから出発して、当初はアカデミアの道を志し、論文を書いたり、助成金を活用した活動にも取り組みました。

けれど、そうした枠組みの中だけでは、人々の意識や社会の構造そのものを変えるには限界があると実感するようになりました。方向性があらかじめ決められたボランティアや助成金のプロジェクトでは、本質的な課題解決にまでは届かない。

だからこそ、自分自身が別の方法論でアプローチする必要があると考えるようになりました。それが、起業という選択肢につながっていったのだと思います。

NEXTの鈴木さんも、「生き物が好き」という原点は一貫しているものの、それだけでは課題を解決できないと気づき、今のような実践的な活動に踏み出されたようですね。

そして同じNEXTの上木さんも、法律の研究から地域での実装へとシフトされましたよね。

赤石

はい。鈴木さんは生き物への関心を出発点にしながらも、それだけでは社会課題に届かないと感じて、より現場に近い実践型の取り組みに転換されたのだと思います。

上木さんも、もともとは法制度の研究に取り組まれていましたが、実装との乖離に課題を感じて、農工大のキャンパスがある府中での社会活動に力を入れるようになったと聞いています。

私たちは、「理論を社会にどう実装するか」という部分に重きを置く世代なのかもしれません。学術や制度だけで完結させるのではなく、現実社会の中でどう作用させるかまで考え、動いているという点で共通していると感じます。

Ⅲ:実装化に向けて

クラウドファンディングから始まった活動は法人化されたのですか?現在はどのような活動を進めていますか?

赤石

学生時代は法人ではなく、私が代表を務める任意団体で活動していました。丹波山村のジビエ会社と協力し、地元捕獲の鹿肉を使用して「タバラーメン」を開発、クラウドファンディングで集めた資金でキッチンカーを購入し、そこでの収益を地域創生や森林保全に還元していました。この取り組みは現在も現地で継続されています。

活動を通じて多くの学びを得ることができたのは、丹波山村の皆さんのご理解とご協力があってこそだと思っています。丹波山の皆さんには、この場を借りて改めて感謝をお伝えしたいと思います。

その後、当初のスケールでは解決が難しい社会課題の存在に直面し、より広い視野でインパクトを生み出せるモデルを模索する中で、活動の軸は徐々に海外へと移っていきました。

ケニアでのフィールド調査の様子(学生時代)

現在はどのような課題を解決しようとされているのでしょうか?

赤石

昨年、アフリカ・ケニアで、地域住民と野生のゾウとの軋轢(あつれき)を解決することを目的とした養蜂事業を立ち上げました。

アフリカゾウは国際的には絶滅危惧種に指定されており、保全が強く求められている一方で、現地の農家にとっては畑を荒らす「害獣」として扱われる存在でもあります。農作物を食い尽くすだけでなく、人命に関わる事故も起きていて、ゾウによって命を落とす人がいる一方で、報復的にゾウが殺されるという痛ましい連鎖が続いています。

アフリカゾウ

こうした問題の背景には、人間の生活圏の拡大と農業スタイルの変化があります。かつては遊牧的な暮らしが主だった地域でも、人口増加に伴い、安定的な食料生産を求めて定住型の畑作農業が進行。森林や草原が開発され、ゾウの移動経路や生息地と人間の農地が重なってしまっているのです。

このような人とゾウの軋轢は、地域住民の生計に深刻な影響を及ぼすと同時に、野生動物の生息環境を破壊し、生態系全体にも打撃を与えています。生物多様性の観点から見ても、看過できない、極めて重要な課題だと捉えています。

どのようなアプローチで問題解決を図っているのですか?

赤石

私たちが取り組んでいるのが、養蜂箱フェンス(BeehiveFence)という手法です。ゾウはハチを本能的に嫌います。刺されると鼻の内側など柔らかい部分に大きな痛みを感じるため、羽音を聞いただけで引き返すこともあります。

その習性を活かして、農地の境界線やゾウの侵入ルート上に、複数の養蜂箱を設置します。ハチが周囲を飛び回ることで自然の防壁のような効果が生まれ、ゾウが近づきにくくなります。

養蜂箱

養蜂箱フェンス

しかも、単なる“フェンス”として終わるのではなく、ハチミツという収益源が得られることが大きな特徴です。つまりこれは、環境保全・地域経済・人間と野生動物の共生、という3つの面を同時に解決できるポテンシャルを持っています。

こうした構造をもとに、2023年にケニア法人、2024年に日本法人を登記し、株式会社WildlifeVentures(ワイルドライフ・ベンチャーズ)を設立しました。現在、私はこの法人の代表取締役を務め、事業を展開しています。

蜂蜜の生産もビジネスにされているのですね。

赤石

はい。養蜂から得られるハチミツは、現地の市場だけでなく、日本を含めた海外でも販売可能なプロダクトです。

実際、ハチミツの世界市場は拡大傾向にあり、私たちが扱うハチミツも、単なる食品ではなく、「保全と共にある製品」としての価値を持たせたいと考えています。

この仕組みは、アフリカ大陸全体、あるいは東南アジアなどの熱帯域にも展開できる可能性があります。ゾウが生息していて、かつ人との軋轢が生じている地域は数多くあります。

そうした場所でこのモデルを応用することで、生物多様性の保全と地域住民の生計向上を同時に実現できるスケーラブルなモデルだと考えています。

そういった社会的起業が集まるグループ会社があると伺いました。

赤石

はい。私たちはボーダレス・カンパニオというソーシャルビジネス専門の企業グループに所属しています。2007年に創業され、現在は世界13カ国で51の事業を展開し、貧困・教育・環境といった多様な社会課題にビジネスで取り組んでいます。

「社会の課題を、みんなの希望へ」という理念のもと、2024年度にはグループ売上が100億円を超えるなど、国内外で注目を集めています。

私は新卒でボーダレスに入社し、その中のひとつの事業部門で再生可能エネルギー関連の営業や事業企画に携わりながら、自身の事業を立ち上げました。

どうやってその会社に出会ったのですか?

赤石

学生時代から存在を知っていて、「ここしかない」と強く感じていました。ソーシャルビジネスの事業開発の力をつけるために入社しました

ボーダレスには「起業家採用(※現在は新規事業開発職としての採用)」という仕組みがあり、自分が解決したい社会課題に対して事業プランを提示することで、事業開発の機会を得ることができます。

私は現在、営業や経営実務などを一通り経験しながら、1年間という短い期間内に一人で事業を回せる力を身につけるようにしたいと考えています。

Ⅳ:ケニアでの新しいビジネス

今後はケニアに行かれる予定ですか?

赤石

自身は基本的に日本拠点での活動を担当し、ケニアへは出張という形で、半年に1度ほど赴く予定です。現地の活動はすでに軌道に乗っており、私は日本で蜂蜜の販路拡大やマーケティングに注力していきたいと考えています。

重要なのは、単に収益を得るだけでなく、現地の人々と共に成長できる仕組みを築くことです。

現地ではどのような価値観で進められているのですか?

赤石

現地コミュニティの文化やつながりを大切にしたいと考えています。従来は「環境を守るために住民は出ていけ」といった排他的な保全スタイルが取られることがありましたが、私たちはそうした手法は取りません。

「人も生き物も幸せになれる形」を地域ベースで探り、軋轢が減る中で利益も出す。それが私たちのビジネスモデルです。利益は余剰財源ではなく、保全そのものを支えるために確保する——そのバランス感を大切にしています。

養蜂箱フェンスによってゾウの生息域は変わってしまいます。その場合、ゾウの保護というのをどのように考えるのでしょうか?

赤石

決してゾウの生息域を狭めるわけではありません。問題は、地域住民の居住エリアとバッティング領域での軋轢です。

養蜂箱によって、ゾウには「人のいる場所を避ける」よう行動してもらいます。そうすれば、人間による報復が減り、結果としてゾウの個体数は安定します。

すべては地域住民との合意の上で進めている活動です。

野生のゾウ

事業は何人で取り組んでいるのですか?

赤石

現在は3名で運営しています。日本人が2名(私と共同創業者)とケニア人パートナー1名です。ケニアでは現地での信頼関係が不可欠なので、地元の方との連携を最優先しています。

今後の展開は?

赤石

すでにケニア国内でハチミツを卸し始めていますが、2025年春には日本市場での販売を本格化させる予定です。

採蜜に関わる植物は何ですか?

赤石

多くがアカシアです。香りや風味に特徴があります。在来種を主体とした養蜂は現地の生態系保全にも有効で、アフリカゾウ・地域住民・在来生態系が共に循環する構造を支えます。

もともとアフリカではクレオパトラの時代から蜂蜜を採取していましたよね。蜂は、猫とか犬と同じように、人間の生活に昔から入り込んでいて、世界中で色々な蜂を利用していますよね。

赤石

地域ベースではありますが、養蜂は盛んに行われています。自分たちが消費する分の養蜂というのが行われていたわけです。私たちの活動地域でも2,3割の方が自宅に養蜂箱を設置しています。

そういった意味で、養蜂ビジネスを始めるには適していました。

そもそも、ゾウが蜂を嫌うという事は広く知られていましたか?

赤石

2013年にケニアのゾウ保全NGOが開発したのが最初です。それ以前から、地域の言い伝えとして「ゾウはハチを避ける」という知識はありましたが、これに科学的根拠が裏付けられ、2024年に発表された科学論文ではゾウの侵入防止効果86%が報告されました。

輸出のコスト面はどう考えていますか?

赤石

私たちは自社で養蜂箱を所有し生産しています。設備は低コストで済み、輸出入経費だけを考慮すれば、十分に利益を出せると考えています。また、ハチミツは育てる作物に比べて手間が少なく、養蜂箱の分蜂管理などの最低限の手入れで事業運営が可能です。

通関が済んだハチミツの詰まった箱

ハチミツビジネスの強みは健康面と差別化ですか?

赤石

はい。ハチミツは砂糖より健康的に糖質を摂取することができ、高価格帯の製品も多く、価格差別化が容易な商品特性があります。また、保全活動とリンクしたブランドストーリーを持たせられるので、マーケット上での価値も高めやすいです。

今後は「保全ビジネス」として確立し、ダイレクトに高いインパクトを出していきたいと思っています。

Ⅴ:実装化に向けての考え方

例えば、農作物を栽培し、その花からハチがミツを採ることでハチミツを生産する、農業との連携のような構想もあり得るのでしょうか?

赤石

私たちの活動の主眼は、まず野生動物との軋轢解消にあります。農業の導入によって、かえってゾウを引き寄せてしまう可能性もありますので、今のところはゾウが好まない植物から蜜を集める方向を目指しています。

今私は、有機農法と森林再生を組み合わせる「アグロフォレストリー」という考え方に着目しています。これは、森林施業と作物栽培を組み合わせることで、資源を最適化し、生態系全体の健康を保ちつつ生産性も高めるという持続可能な土地利用の方法です。

アグロフォレストリーの圃場(インドネシアスマトラ島)

それは、保全と生計向上の両立を目指すうえで重要なアプローチですね。

赤石

はい。実際に、過去にはアグロフォレストリーの現場に訪問したこともあります。反対に、東南アジアなどで問題となっているアブラヤシなどの熱帯雨林を皆伐して単一栽培するようなプランテーション(注2)は、生態系の破壊や野生動物の生息域の喪失に繋がります。

(注2)アブラヤシからとれる油は食用の植物油やせっけん等の原料になる。そのため収益性が高いので、広大な熱帯雨林を伐採してアブラヤシのプランテーションが出来て、社会問題化している。

プランテーション開発では、野生動物の移動も阻害されるのでしょうか?

赤石

はい、プランテーションのような開発では、野生動物の移動経路を遮断してしまい、結果として個体数の減少にもつながります。

ですので、農業の力で人々の暮らしを支えながらも、環境負荷の小さい形で、かつ人々の雇用も生むような形態を模索しています。

私は学生時代から東南アジアを訪れる機会が多く、アフリカ、東南アジア、南米で起きている課題は共通点も多いと実感してきています。アブラヤシプランテーションは一見緑に覆われて自然が豊かに見えますが、実際には生物多様性が極端に損なわれている環境なのです。

経済発展が進むと、それに伴って生態系が破壊されます。経済成長と生物多様性保全の間に深刻な矛盾が存在します。その両者を両立できる「保全ビジネス」を、私は実践していきたいと考えています。

アブラヤシのプランテーション(マレーシアボルネオ島)

私はベトナムに行ったことがありますが、人がとても多いと感じました。あれだけの人口を養っていけるだけの食料生産が出来ているという事ですよね。

それは、メコン川等の川が多くの栄養分を運んでくれているから可能になっていると思います。

赤石

一旦開発してしまって乾燥化が進むと、土壌自体が痩せてしまって、豊富な食料が取れなくなってしまうと思います。長期的な社会の発展を目指すためには、今の開発の仕組みでは無理だと考えています。

中長期的な視点で考えて、自然の持っている力を損なわない形で、社会益を求めていく事が求められてくると思います。

民間がそういったものの考え方で進めていってほしいと思いますし、自分もその考え方で進んでいきたいと思います。

何年かしたら、その成果をぜひ見せてください。

赤石

はい、頑張ります。近年中には本格稼働を開始する予定です。

Ⅵ:最後に

最後に後輩に一言いただけますか?

赤石

やりたいことに忠実に、諦めない気持ちを持ってほしいと思います。もし、心から「やってみたい」と思うことがあるのなら、その情熱の火を絶対に消さないでください。他人の言葉や、周囲の反対、将来への不安に左右されて、自分自身の本音にフタをしてしまうことほど、もったいないことはありません。

世の中の“常識”は、時代や国によって簡単に変わります。他者の物差しに自分の人生を委ねるのではなく、自分自身の感覚を信じて行動してほしいと思います。

私自身、学生時代には、狩猟サークルでの活動、マレーシアへの長期留学、アフリカでのボランティア、小笠原や北海道でのインターン、事業の立ち上げなど、関心の赴くままに様々な挑戦を重ねてきました。今振り返ればすべてが今の自分の基盤になっています。

もちろん、困難に直面したこともありました。しかし、それでも前に進み続けられたのは、「自分で決めたからこそ、やり遂げたい」という想いがあったからです。どんな選択にも代償は伴いますが、「やらなかった後悔」だけは、あとから取り戻すことができません。

だからこそ、自分の足で一歩を踏み出す勇気を持ってください。誰かの期待や評価ではなく、自分の心に正直になって、自らの意思で人生を動かしてほしいと願っています。

最終的に何が正解だったかは、誰にもわかりません。ただ、「自分の意志で選び、歩んだ道である」と胸を張れる人生を、どうか歩んでください。

2024年11月30日、東京農工大学創基150周年記念の東京都支部懇親会では、和泉ブルワリーや安城デンビル(おとうふ工房いしかわ)、ベアレンビールなど、同窓生が手がけるクラフトビールが振る舞われました。

NEXTの上木さんにもビールサーバーを担当していただきましたが、初対面同士でも、皆さんが思いを込めてビールを注ぎ合い、語り合っていた姿がとても印象的でした。

赤石

人と人とのつながりは、そうした自然で温かな場から生まれるものだと思います。私自身も、これからも多くの人々と出会い、刺激を受けながら、学び続けていきたいと考えています。

本日は貴重な機会をいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

赤石さんへのインタビューの感想

赤石さんとお話ししてまず感じたのは、「ブレがない」ということでした。高校1年生のときから農工大を志望し、それを実現。そして、「人間による一方的な開発が自然を壊している現実を変えたい」という想いを、今なお持ち続けています。

その想いをビジネスという形で実装化しようとする姿勢には強い意志を感じました。「人も生き物も幸せに」というビジョンのもと、科学的知見を携えてケニアの現場で挑戦を続ける赤石さん。

まだ始まったばかりのプロジェクトですが、彼のブレない気持ちと熱意があれば、きっと素晴らしい成果が生まれると信じています。

若い力に刺激を受けました。

こうほう支援室池谷記